Cos'è il valore, cosa ne è della sua crisi?

Un'introduzione alla "wertkritik".

Norbert Trenkle

Qui di seguito la trascrizione rielaborata di una esposizione tenuta all'università di Vienna (Austria) il 24 giugno 1998, da Norbert Trenkle. Quest'autore ha pubblicato soprattutto in francese con Robert Kurz et Ernst Lohoff, Le Manifeste contre le travail [Il Manifesto contro il lavoro]. Il Gruppo Krisis, fa parte del movimento internazionale chiamato in Germania Wertkritik [critica del valore], in cui ritroviamo autori come Moishe Postone, Anselm Jappe, Roswitha Scholz, Claus Peter Orlieb, Franz Schandl, Gérard Briche, ecc., ma anche dei gruppi come Principia Dialectica (Londra), Critica Radical (Brasile), Krisis (Germania), Chicago Political Workshop (Stati Uniti), Exit (Germania), Streifzüge (Austria), Groupe 180°... Si può ritrovare una presentazione più approfondita di questa corrente nel libro di Anselm Jappe, Les Aventures de la marchandise. Pour une nouvelle critique de la valeur [Le Avventure della merce. Per una nuova critica del valore], (Denoël, 2003) o in Moishe Postone, Temps, travail et domination sociale [Tempo, lavoro e dominio sociale], (Mille et une nuits, 2009).

Qui di seguito la trascrizione rielaborata di una esposizione tenuta all'università di Vienna (Austria) il 24 giugno 1998, da Norbert Trenkle. Quest'autore ha pubblicato soprattutto in francese con Robert Kurz et Ernst Lohoff, Le Manifeste contre le travail [Il Manifesto contro il lavoro]. Il Gruppo Krisis, fa parte del movimento internazionale chiamato in Germania Wertkritik [critica del valore], in cui ritroviamo autori come Moishe Postone, Anselm Jappe, Roswitha Scholz, Claus Peter Orlieb, Franz Schandl, Gérard Briche, ecc., ma anche dei gruppi come Principia Dialectica (Londra), Critica Radical (Brasile), Krisis (Germania), Chicago Political Workshop (Stati Uniti), Exit (Germania), Streifzüge (Austria), Groupe 180°... Si può ritrovare una presentazione più approfondita di questa corrente nel libro di Anselm Jappe, Les Aventures de la marchandise. Pour une nouvelle critique de la valeur [Le Avventure della merce. Per una nuova critica del valore], (Denoël, 2003) o in Moishe Postone, Temps, travail et domination sociale [Tempo, lavoro e dominio sociale], (Mille et une nuits, 2009).

Il giro d'orizzonte che vorrei effettuare oggi è molto ampio. Parte dal livello fondamentale della teoria del valore, o più esattamente dalla critica del valore, e cioè dal livello delle categorie di base della società di produzione delle merci: lavoro, valore, merci e denaro. Parleremo in seguito del livello al quale appartengono queste categorie, che appaiono come fatti e costrizioni oggettive, reificate e feticistiche, che si pretendono "naturali". A questo livello, quello del prezzo, del profitto, del salario, della circolazione, ecc., le contraddizioni interne e la parte storicamente insostenibile della società mercantile moderna si manifestano apertamente sotto forma di crisi. È chiaro che ora, con un tempo limitato, non posso consegnare più di un abbozzo, ma spero comunque di riuscire a rendere comprensibili le correlazioni più importanti.

Il giro d'orizzonte che vorrei effettuare oggi è molto ampio. Parte dal livello fondamentale della teoria del valore, o più esattamente dalla critica del valore, e cioè dal livello delle categorie di base della società di produzione delle merci: lavoro, valore, merci e denaro. Parleremo in seguito del livello al quale appartengono queste categorie, che appaiono come fatti e costrizioni oggettive, reificate e feticistiche, che si pretendono "naturali". A questo livello, quello del prezzo, del profitto, del salario, della circolazione, ecc., le contraddizioni interne e la parte storicamente insostenibile della società mercantile moderna si manifestano apertamente sotto forma di crisi. È chiaro che ora, con un tempo limitato, non posso consegnare più di un abbozzo, ma spero comunque di riuscire a rendere comprensibili le correlazioni più importanti.

Come punto di partenza, mi piacerebbe prendere una categoria che è generalmente accettata come una condizione ovvia dell'esistenza umana: il "lavoro". In Marx, in Il Capitale, questa categoria è poco criticata. Essa è introdotta come una caratteristica antropologica valevole ovunque e sempre in tutte le società. Marx scrive: "È per questo che il lavoro, in quanto lavoro utile, è per l'uomo una condizione di esistenza indipendente da tutte le forme di società, una necessità naturale eterna, mediazione indispensabile al metabolismo che si produce tra l'uomo e la natura, e dunque alla vita umana" [Il Capitale].

Come punto di partenza, mi piacerebbe prendere una categoria che è generalmente accettata come una condizione ovvia dell'esistenza umana: il "lavoro". In Marx, in Il Capitale, questa categoria è poco criticata. Essa è introdotta come una caratteristica antropologica valevole ovunque e sempre in tutte le società. Marx scrive: "È per questo che il lavoro, in quanto lavoro utile, è per l'uomo una condizione di esistenza indipendente da tutte le forme di società, una necessità naturale eterna, mediazione indispensabile al metabolismo che si produce tra l'uomo e la natura, e dunque alla vita umana" [Il Capitale].

Tuttavia, per Marx, la categoria "lavoro" non è così anodina come può lasciar credere questa citazione. In altri punti, soprattutto in quelli che sono chiamati i suoi scritti della giovinezza, egli parla in termini molto più critici. Nel manoscritti alla critica dell'economista tedesco Friedrich List, pubblicato soltanto nel 1970, Marx parla di necessità del superamento del lavoro come condizione primaria ad ogni emancipazione. Scrive: "Il "lavoro" è nella sua essenza un'attività imposta, inumana e antisociale, condizionata da e creante la proprietà privata. La soppressione della proprietà privata non diventerà realtà che quando essa sarà capita come soppressione del 'lavoro'...". In Il Capitale allo stesso modo, si trovano dei passaggi che ricordano le sue prime convinzioni. Ma non si tratta qui di dimostrare le ambivalenze nel pensiero marxiano concernente il "lavoro" (a questo proposito vedere Kurz 1995); Preferirei invece affrontare la questione di capire ciò che rappresenta veramente questa categoria. Il "lavoro" è veramente una costante antropologica? Si può assumerlo come punto di partenza acritica di un'analisi della società mercantile? La mia risposta è chiaramente no.

Tuttavia, per Marx, la categoria "lavoro" non è così anodina come può lasciar credere questa citazione. In altri punti, soprattutto in quelli che sono chiamati i suoi scritti della giovinezza, egli parla in termini molto più critici. Nel manoscritti alla critica dell'economista tedesco Friedrich List, pubblicato soltanto nel 1970, Marx parla di necessità del superamento del lavoro come condizione primaria ad ogni emancipazione. Scrive: "Il "lavoro" è nella sua essenza un'attività imposta, inumana e antisociale, condizionata da e creante la proprietà privata. La soppressione della proprietà privata non diventerà realtà che quando essa sarà capita come soppressione del 'lavoro'...". In Il Capitale allo stesso modo, si trovano dei passaggi che ricordano le sue prime convinzioni. Ma non si tratta qui di dimostrare le ambivalenze nel pensiero marxiano concernente il "lavoro" (a questo proposito vedere Kurz 1995); Preferirei invece affrontare la questione di capire ciò che rappresenta veramente questa categoria. Il "lavoro" è veramente una costante antropologica? Si può assumerlo come punto di partenza acritica di un'analisi della società mercantile? La mia risposta è chiaramente no.

Marx distingue lavoro concreto e lavoro astratto; chiama questa distinzione la doppia natura specifica del lavoro nella società di produzione delle merci. Così afferma (e lo dice esplicitamente) che è soltanto a questo livello di sdoppiamento o di scissione che ha luogo un processo di astrazione. Il lavoro astratto è astratto a partire dal momento in cui non considera le qualità concrete e materiali né le particolarità di ogni attività specifica, sartoria, falegnameria o macelleria, riducendole a una terza cosa comune. Marx non vede che il lavoro in quanto tale è già un'astrazione. (Il marxismo non ha in quanto a lui mai sviluppato una coscienza critica a questo livello). E non soltanto un'astrazione del pensiero come un animale, un albero o una pianta, ma ben più un'astrazione reale, imposta storicamente, che domina la società e sottomette gli umani al suo potere.

Marx distingue lavoro concreto e lavoro astratto; chiama questa distinzione la doppia natura specifica del lavoro nella società di produzione delle merci. Così afferma (e lo dice esplicitamente) che è soltanto a questo livello di sdoppiamento o di scissione che ha luogo un processo di astrazione. Il lavoro astratto è astratto a partire dal momento in cui non considera le qualità concrete e materiali né le particolarità di ogni attività specifica, sartoria, falegnameria o macelleria, riducendole a una terza cosa comune. Marx non vede che il lavoro in quanto tale è già un'astrazione. (Il marxismo non ha in quanto a lui mai sviluppato una coscienza critica a questo livello). E non soltanto un'astrazione del pensiero come un animale, un albero o una pianta, ma ben più un'astrazione reale, imposta storicamente, che domina la società e sottomette gli umani al suo potere.

In senso letterale, "fare astrazione" vuol dire togliere o separare da qualcosa. In quale senso il lavoro è un'astrazione, una separazione da qualcosa? La particolarità sociale e storica del lavoro non si deve evidentemente al fatto che delle cose siano prodotte né che delle attività sociali siano realizzate. Effettivamente, ogni società fa questo. Ma è la forma sotto la quale questo accade, nella società capitalista, che è particolare. È tipicamente sotto questa forma che il lavoro è isolato in una sfera separata dalle altre relazioni sociali. Chi lavora non fa che questo e non fa nient'altro. Riposarsi, divertirsi, occuparsi dei propri interessi, amarsi, ecc., deve essere effettuato al di fuori del lavoro o non deve ad ogni modo avere un'influenza fastidiosa sul funzionamento razionalizzato. Evidentemente, ciò non funziona mai totalmente perché, benché sia stato addestrato per secoli, l'uomo non è mai completamente diventato una macchina. Parlo qui di un principio strutturale che non si incontra empiricamente in modo puro, benché in Europa occidentale il processo lavorativo somigli ampiamente a questo orribile modello ideale. È per questa ragione, e cioè a causa dell'espulsione di tutti i momenti di non-lavoro al di fuori della sfera del lavoro, che si sono create altre sfere sociali separate. Storicamente, quando il lavoro si è imposto, si è relegato in queste altre sfere tutti i momenti separati. Queste nuove sfere hanno esse stesse assunto un carattere esclusivo (nel senso della parola esclusione, espulsione, relegazione, dequalificazione): il tempo libero, il privato, la cultura, la politica, la religione, ecc.

Una delle condizioni strutturali essenziali per la separazione di fronte al contesto sociale è il rapporto dei generi, con i suoi attributi dicotomici e gerarchici del maschile e del femminile. La sfera del lavoro cade in modo evidente sotto il dominio del "maschile". Questo, come lo si può già vedere con le esigenze soggettive che sono formulate in questa sfera: razionalità astratta per raggiungere uno scopo finalizzato, oggettivato, pensiero formale, tendenza alla concorrenza, ecc. Certamente, le donne devono anche rispettare queste esigenze se esse vogliono "riuscire" in un mestiere. Ma l'ambito, l'istanza del mascolino non può esistere strutturalmente, unicamente perché si è relegato sullo sfondo il dominio separato e inferiorizzato del femminile, in cui il lavoratore può, almeno idealmente, rigenerarsi accanto alla moglie a casa, fedele, che si occupa del suo benessere fisico ed emotivo. Questo rapporto strutturale, in seguito sempre idealizzato e romanticizzato dall'ideologia borghese (in numerose lodi enfatiche nei confronti della donna e della madre attente e pronte al sacrificio), è stato già analizzato e documentato a sufficienza, negli ultimi trent'anni, dalla ricerca femminista. Si può dunque certamente affermare sin da subito la tesi secondo la quale il lavoro e il rapporto gerarchico moderno dei generi sono inseparabilmente legati. Entrambi sono dei principi strutturali di base dell'organizzazione della società borghese e della produzione delle merci.

Una delle condizioni strutturali essenziali per la separazione di fronte al contesto sociale è il rapporto dei generi, con i suoi attributi dicotomici e gerarchici del maschile e del femminile. La sfera del lavoro cade in modo evidente sotto il dominio del "maschile". Questo, come lo si può già vedere con le esigenze soggettive che sono formulate in questa sfera: razionalità astratta per raggiungere uno scopo finalizzato, oggettivato, pensiero formale, tendenza alla concorrenza, ecc. Certamente, le donne devono anche rispettare queste esigenze se esse vogliono "riuscire" in un mestiere. Ma l'ambito, l'istanza del mascolino non può esistere strutturalmente, unicamente perché si è relegato sullo sfondo il dominio separato e inferiorizzato del femminile, in cui il lavoratore può, almeno idealmente, rigenerarsi accanto alla moglie a casa, fedele, che si occupa del suo benessere fisico ed emotivo. Questo rapporto strutturale, in seguito sempre idealizzato e romanticizzato dall'ideologia borghese (in numerose lodi enfatiche nei confronti della donna e della madre attente e pronte al sacrificio), è stato già analizzato e documentato a sufficienza, negli ultimi trent'anni, dalla ricerca femminista. Si può dunque certamente affermare sin da subito la tesi secondo la quale il lavoro e il rapporto gerarchico moderno dei generi sono inseparabilmente legati. Entrambi sono dei principi strutturali di base dell'organizzazione della società borghese e della produzione delle merci.

Non posso approfondire qui questa questione, perché la mia esposizione verte sulle mediazioni specifiche e le contraddizioni interne delle sfere del lavoro, della merce e del valore che sono storicamente e strutturalmente investite dal maschile. Voglio dunque ritornarci sopra. Poco fa, avevo già spiegato che il lavoro, come forma di attività specifica della società mercantile, era già per se astratto. Costituisce una sfera separata, separata dal resto del rapporto sociale. Questa sfera come tale non esiste che là dove la produzione di merci è già diventata la forma dominante di socializzazione, e cioè nel capitalismo, in cui l'attività sotto forma di lavoro non ha altro scopo che la valorizzazione del valore.

Le persone non entrano in modo volontario in questa sfera del lavoro. Lo fanno perché, in un processo storico lungo e sanguinario, sono state separate dai mezzi di produzione e di esistenza più elementari. Esse non possono sopravvivere che vendendosi per un certo tempo, o più esattamente vendendo la loro energia vitale, sotto forma di forza lavoro, per uno scopo che è loro esterno ed indifferente. Per essi, il lavoro rappresenta dunque principalmente un furto di forze vitali ed è dunque da questo punto di vista un'astrazione del tutto reale. È d'altronde per questo che l'equazione lavoro = fatica è giusta, ed è anche ciò che si trova nell'origine etimologica del verbo "laborare".

Le persone non entrano in modo volontario in questa sfera del lavoro. Lo fanno perché, in un processo storico lungo e sanguinario, sono state separate dai mezzi di produzione e di esistenza più elementari. Esse non possono sopravvivere che vendendosi per un certo tempo, o più esattamente vendendo la loro energia vitale, sotto forma di forza lavoro, per uno scopo che è loro esterno ed indifferente. Per essi, il lavoro rappresenta dunque principalmente un furto di forze vitali ed è dunque da questo punto di vista un'astrazione del tutto reale. È d'altronde per questo che l'equazione lavoro = fatica è giusta, ed è anche ciò che si trova nell'origine etimologica del verbo "laborare".

Infine, l'astrazione domina nella sfera del lavoro anche con l'aiuto di un'altra forma del tutto specifica: quella del regno del tempo astratto, lineare e omogeneo. Quel che conta è il tempo oggettivamente misurabile, separato dai sentimenti soggettivi, dalle sensazioni e dalle esperienze degli individui che lavorano. Il capitale ha noleggiato il lavoratore per un periodo di tempo esattamente definito, durante il quale deve produrre un massimo di merci o di servizi. Ogni minuto che non è dedicato alla produzione è dal punto di vista dell'acquirente della merce "forza lavoro" uno spreco. Ogni minuto è prezioso e conta allo stesso modo, perché rappresenta letteralmente del valore potenziale.

Infine, l'astrazione domina nella sfera del lavoro anche con l'aiuto di un'altra forma del tutto specifica: quella del regno del tempo astratto, lineare e omogeneo. Quel che conta è il tempo oggettivamente misurabile, separato dai sentimenti soggettivi, dalle sensazioni e dalle esperienze degli individui che lavorano. Il capitale ha noleggiato il lavoratore per un periodo di tempo esattamente definito, durante il quale deve produrre un massimo di merci o di servizi. Ogni minuto che non è dedicato alla produzione è dal punto di vista dell'acquirente della merce "forza lavoro" uno spreco. Ogni minuto è prezioso e conta allo stesso modo, perché rappresenta letteralmente del valore potenziale.

Storicamente, il momento in cui il regno del tempo astratto, lineare e omogeneo, si è imposto rappresentava una delle più grandi rotture con tutte le forme di organizzazione sociale precapitaliste. Come è risaputo, sarebbero occorsi diversi secoli di pressioni manifeste e di utilizzazione della forza bruta affinché la massa degli umani interiorizzi questa forma di rapporto con il tempo e non provi più nulla di particolare all'idea di dover presentarsi tutte le mattine alla stessa ora precisa in fabbrica o in ufficio, lasciando la propria vita alla porta d'ingresso per sottomettersi per un periodo di tempo definito al ritmo monotono dei dispositivi di produzione e di funzionamento esistenti. Già di per sé, questo fatto ben noto dimostra che la forma imposta di attività sociale chiamata lavoro non ha nulla di evidente.

Storicamente, il momento in cui il regno del tempo astratto, lineare e omogeneo, si è imposto rappresentava una delle più grandi rotture con tutte le forme di organizzazione sociale precapitaliste. Come è risaputo, sarebbero occorsi diversi secoli di pressioni manifeste e di utilizzazione della forza bruta affinché la massa degli umani interiorizzi questa forma di rapporto con il tempo e non provi più nulla di particolare all'idea di dover presentarsi tutte le mattine alla stessa ora precisa in fabbrica o in ufficio, lasciando la propria vita alla porta d'ingresso per sottomettersi per un periodo di tempo definito al ritmo monotono dei dispositivi di produzione e di funzionamento esistenti. Già di per sé, questo fatto ben noto dimostra che la forma imposta di attività sociale chiamata lavoro non ha nulla di evidente.

Se il lavoro non è dunque una costante antropologica, ma esso stesso un'astrazione (socialmente molto potente ed efficace), cosa ne è del doppio carattere del lavoro, rappresentato nelle merci, che Marx analizza e che forma la base della sua teoria del valore? Come si sa, Marx constata che il lavoro producendo delle merci ha due lati: uno concreto e uno astratto. In quanto lavoro concreto, è creatore di valore d'uso, e produce allora alcune cose utili. Come lavoro astratto, per contro, non è che semplice dispendio di lavoro, al di là di ogni definizione qualitativa. Come tale, crea del valore che si rappresenta nella merce. Ma che resta al di là di ogni definizione qualitativa? La sola cosa che tutte le diverse specie di lavoro hanno in comune, una volta che si è fatta astrazione dei loro lati materiali e concreti, è evidentemente di essere delle specie diverse di dispendio di tempo di lavoro astratto. Il lavoro astratto è allora la riduzione di tutti i lavori di produttori di merci ad un denominatore comune. Riducendo i lavori a una quantità puramente astratta e reificata di tempo trascorso, li rende comparabili e anche scambiabili. È così che esso forma la sostanza del valore.

Quasi tutti i teorici marxisti hanno preso questa determinazione concettuale, che non va del tutto da sé, come una definizione banale di un fatto antropologico e quasi naturale e l'hanno rimasticata senza riflessione. Non hanno mai capito perché Marx si era dato tanta pena per scrivere il primo capitolo di Il Capitale (che egli ha riscritto diverse volte) e perché una cosa apparentemente così evidente è stata resa inutilmente opaca, a quanto pare, attraverso il ricorso al linguaggio hegeliano impiegato. Per il marxismo, il lavoro era un'evidenza. Affermava che il lavoro creava del valore letteralmente come il fornaio fa dei panetti. Pensava anche che il valore immagazzinava il tempo di lavoro necessario come forma morta. Marx stesso non ha sollevato il fatto che il lavoro astratto presuppone, logicamente e storicamente, di già il lavoro come forma specifica di attività sociale, che si tratti dunque di un'astrazione di un'astrazione. Detto altrimenti, la riduzione di attività a delle unità di tempi omogenei presuppone di già l'esistenza di una misura astratta del tempo dominante la sfera del lavoro. Non sarebbe ad esempio mai venuto in mente ad un contadino del Medioevo di misurare in ore e in minuti il tempo che gli occorreva per mietere un campo. Questo non perché non possieda orologio, ma perché quest'attività era intimamente legata all'insieme della sua vita e farne un'astrazione temporale non avrebbe dunque avuto alcun senso.

Benché Marx non abbia chiarito sufficientemente il rapporto tra il lavoro come tale e il lavoro astratto, non lascia aleggiare alcun dubbio sulla follia assoluta di una società nella quale l'attività umana, come processo vivente, si coagula in una forma reificata e si erige in potenza sociale dominante. Marx ironizza a proposito dell'idea corrente secondo la quale questo fatto sarebbe naturale, ribattendo ai pontefici dell'economia politica, che hanno un approccio positivista di fronte alla teoria del valore: "Nessun chimico ha ancora trovato del valore di scambio in una perla o in un diamante" (Il Capitale). Quando Marx dimostra allora che il lavoro astratto forma la sostanza del valore e che dunque la quantità di valore è definita dal tempo di lavoro mediamente impiegato, non riprende affatto il punto di vista fisiologico o naturalista degli economisti classici, come pretende Michael Heinrich, oggi seduto accanto a me, nel suo libro "La scienza del valore". Come la miglior parte del pensiero borghese dall'età dei Lumi, gli economisti classici comprendono i rapporti (sociali) borghesi sino ad un certo punto, ma soltanto per rinviarli all'"ordine naturale". Marx critica questa ideologizzazione dei rapporti dominanti decrittandola come riflesso feticista di una realtà feticista. Dimostra che il valore ed il lavoro astratto non sono delle pure rappresentazioni che gli umani potrebbero semplicemente cancellare dal loro spirito. Il sistema di lavoro e di produzione moderna di merci forgia il quadro dei loro pensieri e attività. In quest'ultima, sempre presupposto, i loro prodotti si pongono realmente di fronte ad essi come una manifestazione reificata di tempo di lavoro astratto, come una forza della natura. I rapporti sociali sono diventati per i borghesi la loro "secondo natura", secondo la formula pertinente di Marx. È qui il carattere feticistico del valore, della merce e del lavoro.

Alfred Sohn-Rethel ha forgiato il concetto di "astrazione reale" per designare questa forma folle di astrazione. Con questo termine, egli voleva esporre una procedura di astrazione che non si realizza nella coscienza degli uomini come modo di pensare, ma che, come struttura a priori di costruzione sociale, precede e determina il pensiero e l'azione umana. Ma per Sohn-Rethel, l'astrazione reale è identica all'atto di scambio; essa domina allora là dove il mercato pone le merci in relazione le une con le altre. Secondo lui, è soltanto qui che le cose ineguali diventano equivalenti, che delle cose qualitativamente diverse sono ridotte a un terzo comune: il valore, o più precisamente al valore di scambio. Ma da cosa è costituito questo terzo comune? Se le differenti merci trovano nella forma valore o valore di scambio un denominatore comune, nel quale sono espresse delle quantità astratte diverse, si deve anche poter indicare il contenuto di questo valore di cattivo augurio così come la sua scala di misura per contabilizzarla. Su questo punto, Sohn-Rethel ci deve sempre una risposta. Si può mettere in causa la sua visione ristretta, quasi meccanica del contesto della società di produzione delle merci.

Alfred Sohn-Rethel ha forgiato il concetto di "astrazione reale" per designare questa forma folle di astrazione. Con questo termine, egli voleva esporre una procedura di astrazione che non si realizza nella coscienza degli uomini come modo di pensare, ma che, come struttura a priori di costruzione sociale, precede e determina il pensiero e l'azione umana. Ma per Sohn-Rethel, l'astrazione reale è identica all'atto di scambio; essa domina allora là dove il mercato pone le merci in relazione le une con le altre. Secondo lui, è soltanto qui che le cose ineguali diventano equivalenti, che delle cose qualitativamente diverse sono ridotte a un terzo comune: il valore, o più precisamente al valore di scambio. Ma da cosa è costituito questo terzo comune? Se le differenti merci trovano nella forma valore o valore di scambio un denominatore comune, nel quale sono espresse delle quantità astratte diverse, si deve anche poter indicare il contenuto di questo valore di cattivo augurio così come la sua scala di misura per contabilizzarla. Su questo punto, Sohn-Rethel ci deve sempre una risposta. Si può mettere in causa la sua visione ristretta, quasi meccanica del contesto della società di produzione delle merci.

Secondo lui, il lavoro appariva come uno spazio pre-sociale, in cui dei produttori privati fabbricherebbero i loro prodotti non venendo affatto influenzati da una forma sociale particolare. Soltanto in seguito, i prodotti diventerebbero merci essendo gettati nella sfera della circolazione dove, attraverso lo scambio, si farebbe astrazione dalle loro peculiarità materiali e dunque anche del lavoro concreto dispiegato per la loro fabbricazione. Così si trasformerebbero in portatori di valore. Questa visione, che separa e oppone esteriormente la sfera della produzione a quella della circolazione, passa completamente a lato del contesto interno del moderno sistema di produzione delle merci. Sohn-Rethel confonde sistematicamente due livelli di osservazione: in primo luogo, la necessità che la produzione e la vendita di una merce particolare abbiano luogo l'una dopo l'altra nel tempo, e, in secondo luogo, che questo processo particolare presuppone, logicamente e nella realtà sociale, l'unità del processo di valorizzazione e di scambio.

Mi piacerebbe insistere un po' su questa questione, perché questo punto di vista non è affatto una specialità di Sohn-Rethel. È un argomento diffuso con diverse varianti. Lo si ritrova in tutto il libro già citato di Michael Heinrich (1991). Egli afferma, per non prendere che una citazione tra molte, che il corpo della merce "riceve la sua forma-oggetto-valore (Wertgegenständlichkeit) soltanto nello scambio" e prosegue: "Isolato, osservato in quanto tale, il corpo della merce non è merce, ma soltanto semplice prodotto". (Heinrich 1991, p. 173). Da questa citazione e da molte altre simili, Heinrich non trae le stesse conclusioni teoriche di Sohn Rethel. Ma la logica della sua argomentazione è la stessa. Vi sfugge soltanto grazie a un espediente teorico poco convincente, che consiste in fondo nel separare la forma valore dalla sostanza valore (vedere Heinrich 1991, p. 187, così come la critica di Backhaus / Reichelt 1995).

È evidente che nel processo di produzione capitalista i prodotti non sono fabbricati come delle cose utili e innocenti che giungerebbero soltanto sul mercato a posteriori. Ogni processo produttivo è previsto in anticipo per valorizzare il capitale e è organizzato in quanto tale. I prodotti sono già elaborati sono forma di feticci di cose-valore, e non possono che avere un solo scopo: quello di rappresentare il tempo di lavoro concreto, trascorso, sotto forma di valore. La sfera della circolazione, il mercato, non serve dunque semplicemente a scambiare delle merci, ma è il luogo in cui il valore che è rappresentato nei prodotti si realizza o dovrebbe farlo. Affinché ciò possa funzionare (condizione necessaria ma non sufficiente), le merci devono essere anche delle cose utili. Ma è soltanto per il compratore potenziale che esse devono esserlo. Il senso o lo scopo della produzione non è il lato materiale o concreto di una merce. Il valore d'uso è in un certo modo soltanto un effetto secondario inevitabile. Dal punto di vista della valorizzazione, esso non è necessario. E' d'altronde in un certo senso il caso. Si producono in massa delle cose completamente inutili, o che si rompono in poco tempo. Ma il valore non può fare a meno di un supporto materiale. Nessuno acquisterebbe in quanto tale del "tempo di lavoro morto", ma soltanto la forma di un oggetto, al quale un compratore attribuisce un senso qualunque.

E' per questo che il lato concreto del lavoro non sfugge del tutto all'influenza della forma di socializzazione dominante. Se il lavoro astratto è l'astrazione di un'astrazione, il lavoro concreto non rappresenta che il paradosso di un lato concreto di un'astrazione (e cioè della forma-astrazione "lavoro"). E' "concreto" soltanto nel senso molto stretto e limitato in cui le diverse merci richiedono dei processi di produzione differenti: una vettura è costruita diversamente da una compressa di aspirina o da un temperino. Ma in rapporto al loro scopo prestabilito, che è la valorizzazione, questi processi di produzione, dal punto di vista tecnico e organizzativo, non sono del tutto neutri. Non ho certo bisogno di spiegare dettagliatamente come i processi di produzione capitalisti sono organizzati a questo proposito. La sola massima che definisce la loro organizzazione è quella di produrre il più possibile nel minor tempo possibile. E' questo che si chiama l'efficacia economica di un'impresa. Il lato concreto materiale del lavoro non è allora nient'altro che una forma manifesta nella quale il diktat del lavoro astratto si oppone al lavoratore, e lo sottomette al suo ritmo.

E' dunque del tutto giusto dire che le merci prodotte nel sistema del lavoro astratto rappresentano già del valore, prima ancora di entrare nella sfera della circolazione. Ma è nella logica delle cose che la realizzazione possa fallire: le merci possono essere invendibili o essere vendute al di sotto del loro valore, ma è un tutt'altro aspetto del problema. Per poter entrare nel processo di circolazione, un prodotto deve già trovarsi sotto la forma feticista di una cosa-valore. In quanto tale, essa non è nient'altro che la rappresentazione del lavoro astratto impiegato (e ciò vuole dunque dire del tempo di lavoro astratto trascorso) e possiede dunque imperativamente anche una quantità di valore definito. In quanto forma pura, senza sostanza (e cioè senza il lavoro astratto), il lavoro non può esistere senza entrare in crisi e senza infine spezzarsi.

Come è risaputo, la quantità del valore non è definito dal tempo impiegato per la produzione di una merce individuale, ma dal tempo di lavoro socialmente necessario per questa realizzazione. Questa media non è fissa, essa cambia con il livello di produttività in vigore (la tendenza secolare esigerebbe che il tempo di lavoro necessario per merce diminuisca, e dunque anche che la quantità di valore rappresentato in essa diminuisca). Questa media, come misura del valore è definita anteriormente ad ogni processo di produzione, e regna spietatamente. Un prodotto non rappresenta allora una certa quantità di lavoro astratto soltanto se può guadagnare davanti al tribunale della misura della produttività sociale. I prodotti di un'impresa che lavora in sotto produttività non rappresentano evidentemente non per questo del valore di quelli realizzati in condizioni socialmente medie. L'impresa in questione deve dunque a termine aumentare la sua produttività o sparire dal mercato.

Ciò che presta leggermente a confusione in questo contesto, è che la forma oggetto del valore (Wertgegenständlichkeit) e la quantità di valore non compaiono nel semplice prodotto, ma soltanto nello scambio delle merci nel momento in cui entra in relazione con altri prodotti del lavoro astratto. In quel momento, il valore di una merce appare in un'altra merce. Il valore di 10 uova ad esempio si esprime in 2 chili di farina. Nel sistema di produzione di merci sviluppate (ed è di questo che parliamo), la seconda merce è sostituita da un equivalente generale, il denaro, nel quale si esprime il valore di tutte le merci, e che agisce come mezzo sociale di misura del valore. Affermare che il valore non appare, nella sua forma di valore di scambio, che nella sfera della circolazione, presuppone aver capito che essa non è creata là, come lo pretendono Sohn-Rethel o altri teorici dello scambio, così come i rappresentanti della teoria soggettivista del valore. Si deve capire che vi è una differenza tra l'essenza del valore e le forme sotto le quali esso appare.

La teoria soggettivista del valore che, nel suo piatto empirismo, si avvicina all'apparenza della circolazione si è sempre beffato della critica del valore-lavoro come metafisica. E' un rimprovero che ha oggi, sotto l'abito post-moderno, di nuovo il vento in poppa. Involontariamente, la dice lunga sul carattere feticista della società di produzione delle merci. Se le relazioni sociali si erigono come potere cieco al di sopra degli umani, cos'altro è se non metafisica incarnata? La teoria soggettivista del valore così come il positivismo marxista si appoggiano sul fatto che il valore non può mai essere esperito empiricamente. Perché effettivamente non si può estrarre la sostanza-lavoro dalle merci, non più di quanto si possa calcolare in ritorno in modo consistente i valori delle merci a partire dalle loro manifestazioni empiriche (o a partire dai loro prezzi). Ma dov'è questo valore sospetto? E' la domanda che formulano i nostri positivisti, respingendola subito, perché ciò che non è empiricamente misurabile e afferrabile non ha esistenza nella loro visione del mondo.

Ma questa critica fa centro soltanto se si intreccia con una variante rozza e positivista della teoria del valore-lavoro, benché tipica della maggior parte del marxismo. Questo marxismo si riferiva sempre in un senso doppiamente positivo alla categoria del valore. Innanzitutto, come ho già detto, considerava veramente il valore come un fatto naturale o antropologico. Gli sembrava del tutto normale che il lavoro o il tempo di lavoro trascorso possa essere accumulato come cosa nei prodotti. Si doveva per lo meno dare la prova aritmetica che un prezzo diverso poteva risultare dal valore di una merce. In secondo luogo, era dunque logico per loro tentare di regolare la produzione sociale con l'aiuto di queste categorie concepite positivamente. La loro critica principale rivolta al capitalismo era che il mercato nasconde il "vero valore" dei prodotti e gli impedisce di farsi valore. Nel socialismo al contrario, secondo una celebre sentenza di Engels, sarebbe facile calcolare esattamente quante ore di lavoro sono "contenute" in una tonnellata di grano o di acciaio.

Questo era il nucleo programmatico, destinato alla sconfitta, dell'insieme del socialismo reale così come, in modo diluito. quello della socialdemocrazia. Era prodotto e accompagnato, in modo più o meno critico e costruttivo, da legioni intere di economisti politici, così come li chiamiamo. Tentativo votato alla sconfitta perché il valore è una categoria non empirica che, secondo la sua essenza, non è materiale. Essa s'impone in modo feticistico sulle spalle delle persone e impone loro le sue leggi cieche. E' una contraddizione in sé il voler dirigere coscientemente un rapporto inconscio. La punizione storica per questo tentativo non si fece aspettare.

Quando dico che il valore è una categoria non empirica, ciò vuol dire che esso non è significativo per lo sviluppo economico reale? Evidentemente, no. Ciò vuol dire soltanto che il valore non è materiale; esso deve attraversare diversi livelli di mediazione prima di apparire sotto una forma trasformata alla superficie dell'economia. Ciò che Marx ha compiuto in "Il Capitale", è di dimostrare il legame logico e strutturale tra questi diversi livelli di mediazione. Egli spiega come i livelli della superficie economica rappresentata dai prezzi, il profitto, il salario e l'interesse derivano e possono essere analizzati a partire dalla categoria del valore e della sua dinamica interna. Ma non ha mai ceduto all'illusione che queste mediazioni potrebbero essere calcolate empiricamente caso per caso. E' quanto l'economia politica e il marxismo positivista esigono, senza mai riuscire a rispondere a quest'esigenza. Ma tutto ciò non è una mancanza della teoria del valore, ciò non fa che rivelare l'incoscienza di queste meditazioni. Marx non ha mai avuto la pretesa di formulare una teoria positiva e ancora meno uno strumento di politica economica. Il suo desiderio era di dimostrare la follia, le contraddizioni interne e infine il lato insostenibile di una società basata sul valore. Da questo punto di vista, si può considerare la sua teoria del valore fondamentalmente come una critica del valore e anche essenzialmente una teoria della crisi (non è certo un caso che il sottotitolo della sua opera principale si intitola: "Critica dell'economia politica").

Secondo la logica interna di tutto questo, il fondamento empirico della critica del valore e la teoria della crisi in particolare non possono essere realizzate in modo quasi-scientifico in una forma di matematizzazione esatta. Là dove questa misura metodologica è applicata a priori, come ad esempio nel dibattito del marxismo accademico riguardante la trasformazione del valore in prezzi, ci si rende conto che la comprensione del valore e del contesto generale è già fondamentalmente falsato.

Naturalmente, la critica del valore e la teoria della crisi possono essere illustrate empiricamente. Ma il metodo deve seguire le mediazioni e le contraddizioni interne dell'oggetto. Ciò che questo significa, non posso che indicarlo. Prendiamo ad esempio questa affermazione fondamentale della teoria della crisi: il capitale, dagli anni 70 del XX secolo, escludendo in modo radicale la forza lavoro vivente dal processo di valorizzazione a livello mondiale, ha raggiunto i limiti storici della sua potenza di espansione e anche della sua capacità di esistere. Detto in altro modo, la moderna produzione di merci è entrata in un processo di crisi fondamentale che non può che approdare che al suo naufragio.

Questo risultato non è evidentemente una deduzione puramente logica e concettuale, ma proviene da una comprensione teorica e empirica dei cambiamenti strutturali che si sono prodotti nel sistema mondiale di produzione di merci dalla fine del fordismo. A tutto ciò si aggiunge il fatto che la sostanza lavoro ( e cioè il tempo di lavoro astratto speso nella proporzione del livello di produttività media in vigore) si sta unificando nei settori produttivi essenziali della produzione per il mercato mondiale. A tutto ciò si aggiunge anche il continuo ritiro del capitale da enormi regioni del pianeta, che sono anche ampiamente esclusi dai circuiti delle delle merci e degli investimenti, e sono anche lasciati a se stessi. In questo contesto, si deve infine includere anche il gonfiamento e l'enorme dilagare dei mercati del credito e della speculazione. Vi si trova del capitale fittizio accumulato in una dimensione mai esistita in precedenza storicamente. Ciò spiega in parte perché la crisi non colpisce ancora con la massima potenza le regioni centrali del mercato mondiale, ma lascia prevedere anche la violenza distruttiva dell'ondata di devalorizzazione che è ora imminente.

Certamente, la teoria della crisi basata sulla critica del valore può sbagliarsi su alcune diagnosi e non può nemmeno anticipare tutti gli svolgimenti del processo di crisi, benché essa possa del tutto rivelarsi appropriata nelle analisi di dettaglio. In ogni caso, essa può provare teoricamente e empiricamente che non vi sarà più espansione prolungata di accumulazione e che il capitalismo è entrato irrimediabilmente in un'epoca di declino e di decomposizione barbarici. Questa prova si accompagna obbligatoriamente con una critica senza pietà del lavoro, della merce, del valore e del denaro. Essa non ha altro scopo che il superamento di queste astrazioni reali, feticistiche, e così come il suo campo di applicazione deve essere superato, la teoria del valore deve superarsi da se stessa.

Traduzione dal tedesco al francese di Paul Braun

[Traduzione dal francese di Ario Libert]

Bibliografia:

Backhaus, Hans-Georg / Reichelt, Helmut: Hamburg 1995

Heinrich, Michael: Die Wissenschaft vom Wert, Hamburg 1991

Kurz, Robert: Postmarxismus und Arbeitsfetisch, Krisis 15, 1995

Marx, Karl: Das Kapital MEW 23

/idata%2F1109728%2F400_F_3364391_MtQfd5lMSCJ3SCnFKHW786YWc2MShu.jpg)

Ci-dessous la retranscription retravaillée d'un exposé tenu à l'université de Vienne (Autriche) le 24 juin 1998, par Norbert Trenkle. Cet auteur a publié notamment en Français avec Robert Kur...

http://www.palim-psao.fr/article-qu-est-ce-que-la-valeur-qu-en-est-il-de-sa-crise-52145983.html

/idata%2F1109728%2Fautre%2Fnews%2FAdorno-Theodor-W.jpg)

/https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-8L3I3YLV_Dg%2FWTpaOIBPHEI%2FAAAAAAAASes%2FCv6OWrwXLP8RUAnabk-L1aRb1txiPhMuQCHM%2Fw1200-h630-p-k-no-nu%2Frogo%255B4%255D%3Fimgmax%3D800)

/http%3A%2F%2Fimages.bigcartel.com%2Fproduct_images%2F196098685%2F2017-_-manifesto-contra-o-trabalho-krisis.jpg%3Fauto%3Dformat%26fit%3Dmax%26h%3D1000%26w%3D1000)

/idata%2F1109728%2Fautre%2Fnews%2Fss%2Froman-rosdolsky.JPG)

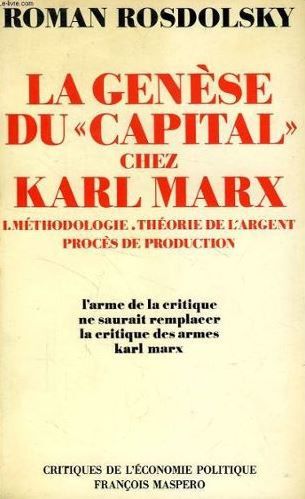

Vi sono a volte delle felici coincidenze nell'editoria. Così, la collana Mille et une nuits (Fayard) ha pubblicato la traduzione francese di Temps, travail et domination sociale. Une réinterprétation de la théorie critique de Marx [Tempo, lavoro e dominio sociale. Una reinterpretazione della teoria critica di Marx] di Moishe Postone, pubblicato negli Stati Uniti nel 1993,mentre le edizione Syllepse hanno ripubblicato

Vi sono a volte delle felici coincidenze nell'editoria. Così, la collana Mille et une nuits (Fayard) ha pubblicato la traduzione francese di Temps, travail et domination sociale. Une réinterprétation de la théorie critique de Marx [Tempo, lavoro e dominio sociale. Una reinterpretazione della teoria critica di Marx] di Moishe Postone, pubblicato negli Stati Uniti nel 1993,mentre le edizione Syllepse hanno ripubblicato  Eppure non si potrebbe immaginare vite così diverse da quelle di questi due autori: mentre l'Americano Postone, dopo degli studi di filosofia in Germania presso degli eredi di Adorno, trascorre piacevoli giorni come professore a Chicago, partecipa a numerosi colloqui su Marx e vede il suo libro tradotto in diverse lingue, la vita del Russo Rubin è stata drammatica: nato nel 1885, aderì alla Rivoluzione e divenne professore di economia a Mosca. Arrestato nel 1930 e condannato come "menscevico" a cinque anni di deportazione, è arrestato di nuovo nel 1937, quando il terrore stalinista è al suo culmine, e sparisce- non si sa nemmeno esattamente dove, quando ne come. Era allora sconosciuto in Occidente. Attraverso le misteriose vie della stor

Eppure non si potrebbe immaginare vite così diverse da quelle di questi due autori: mentre l'Americano Postone, dopo degli studi di filosofia in Germania presso degli eredi di Adorno, trascorre piacevoli giorni come professore a Chicago, partecipa a numerosi colloqui su Marx e vede il suo libro tradotto in diverse lingue, la vita del Russo Rubin è stata drammatica: nato nel 1885, aderì alla Rivoluzione e divenne professore di economia a Mosca. Arrestato nel 1930 e condannato come "menscevico" a cinque anni di deportazione, è arrestato di nuovo nel 1937, quando il terrore stalinista è al suo culmine, e sparisce- non si sa nemmeno esattamente dove, quando ne come. Era allora sconosciuto in Occidente. Attraverso le misteriose vie della stor Trent'anni più tardi, tutti i media sono d'accordo: Marx è di ritorno. La sua "morte" proclamata verso il 1989, non fu che un'ibernazione che non è durata che un decennio. Oggi, Marx è di nuovo all'onore nei colloqui; è stato eletto "il più grande filosofo della storia" dagli auditori della BBC; il Papa lo cita e milioni di elettori votano per dei partiti che si richiamano a lui. Ma cosa si nasconde dietro questa stupefacente resurrezione, inspiegabile per i seguaci di Popper, di Hayek e di Furet? La risposta sembra evidente: le devastazioni che il mercato scatenato produce, il divario tra ricchi e poveri che cresce di nuovo, la crisi economica che minaccia numerose esistenze, anche nei paesi "sviluppati". Marx appare allora come colui che lo aveva sempre detto: la moderna società non è assolutamente armoniosa, ma si fonda sull'antagonismo di classe, il lavoro è sempre sfruttato dal capitale, e coloro che non possiedono che la loro forza lavoro non possono resistere che associandosi in vista di otten

Trent'anni più tardi, tutti i media sono d'accordo: Marx è di ritorno. La sua "morte" proclamata verso il 1989, non fu che un'ibernazione che non è durata che un decennio. Oggi, Marx è di nuovo all'onore nei colloqui; è stato eletto "il più grande filosofo della storia" dagli auditori della BBC; il Papa lo cita e milioni di elettori votano per dei partiti che si richiamano a lui. Ma cosa si nasconde dietro questa stupefacente resurrezione, inspiegabile per i seguaci di Popper, di Hayek e di Furet? La risposta sembra evidente: le devastazioni che il mercato scatenato produce, il divario tra ricchi e poveri che cresce di nuovo, la crisi economica che minaccia numerose esistenze, anche nei paesi "sviluppati". Marx appare allora come colui che lo aveva sempre detto: la moderna società non è assolutamente armoniosa, ma si fonda sull'antagonismo di classe, il lavoro è sempre sfruttato dal capitale, e coloro che non possiedono che la loro forza lavoro non possono resistere che associandosi in vista di otten Questo "ritorno di Marx" sulla scena mediatica ed elettorale si è dunque rivelata essere soprattutto un ritorno del marxismo più tradizionale, appena riverniciato. Ma

Questo "ritorno di Marx" sulla scena mediatica ed elettorale si è dunque rivelata essere soprattutto un ritorno del marxismo più tradizionale, appena riverniciato. Ma Secondo Postone, Marx aveva concepito la sua analisi del lavoro astratto, della merce, del valore e del denaro come una vigorosa critica di queste categorie che costituiscono la base del capitalismo - e di esso soltanto. Tuttavia, i marxisti tradizionali hanno creduto di vedere qui la descrizione di un fatto ontologico e transtorico, valido universalmente, e non si sono da allora più interessati che alla distribuzione di queste categorie, e dunque alla ripartizione del plusvalore [8]. Il mercato e la proprietà giuridica dei mezzi di produzione , con la strutture di classe ineguale che ne deriva, rappresentano per il marxismo tradizionale il livello più profondo del sistema capitalista, un livello che si nasconderebbe dietro l'eguaglianza apparente che regna nello scambio delle merci.

Secondo Postone, Marx aveva concepito la sua analisi del lavoro astratto, della merce, del valore e del denaro come una vigorosa critica di queste categorie che costituiscono la base del capitalismo - e di esso soltanto. Tuttavia, i marxisti tradizionali hanno creduto di vedere qui la descrizione di un fatto ontologico e transtorico, valido universalmente, e non si sono da allora più interessati che alla distribuzione di queste categorie, e dunque alla ripartizione del plusvalore [8]. Il mercato e la proprietà giuridica dei mezzi di produzione , con la strutture di classe ineguale che ne deriva, rappresentano per il marxismo tradizionale il livello più profondo del sistema capitalista, un livello che si nasconderebbe dietro l'eguaglianza apparente che regna nello scambio delle merci. Nel capitalismo, il lavoro è per di più creatore di valore, dunque in grado di misurare gli apporti dei produttori particolari. Il valore è un rapporto sociale espresso attraverso delle merci, e le relazioni tra le merci dipendono dal rapporto sociale che esse incarnano. È ciò che Marx chiama il "feticismo della merce". La produzione di ricchezza materiale e di valore non coincidono del tutto: gli aumenti della produttività, dovuti alla tecnica, fanno sì che una quantità crescente di ricchezza materiale sia prodotta in meno tempo. Essa contiene dunque meno valore, perché quest'ultimo è determinato esclusivamente in funzione del tempo speso, e contiene dunque anche meno plusvalore e meno profitto.

Nel capitalismo, il lavoro è per di più creatore di valore, dunque in grado di misurare gli apporti dei produttori particolari. Il valore è un rapporto sociale espresso attraverso delle merci, e le relazioni tra le merci dipendono dal rapporto sociale che esse incarnano. È ciò che Marx chiama il "feticismo della merce". La produzione di ricchezza materiale e di valore non coincidono del tutto: gli aumenti della produttività, dovuti alla tecnica, fanno sì che una quantità crescente di ricchezza materiale sia prodotta in meno tempo. Essa contiene dunque meno valore, perché quest'ultimo è determinato esclusivamente in funzione del tempo speso, e contiene dunque anche meno plusvalore e meno profitto. In una società postcapitalista, il lavoro non sarebbe più la misura della ricchezza sociale, dunque non strutturerebbe più i rapporti sociali. Una tale rivoluzione è effettivamente resa possibile oggi, secondo Postone, con la sostituzione del lavoro umano con le macchine, che fa sì che oramai la ricchezza materiale sia prodotta in piccola parte attraverso il tempo di lavoro diretto. Questo divario sempre più ampio tra produzione di ricchezza materiale e produzione di valore è la causa profonda della crisi del capitalismo. Quest'ultimo diventa semplicemente anacronistico in quanto alla sua base, il lavoro che crea valore, perde la sua importanza. "In altri termini, il superamento del lavoro concreto effettuato dal proletariata" (p. 51) in modo che "il sovraprodotto non è più creato dapprima attraverso il lavoro umano immediato" (p. 67). Per il marxismo tradizionale, al contrario, il lavoro è sempre, in ogni società, il principio che struttura la vita sociale. Nel capitalismo, questo ruolo del lavoro sarebbe occultato, mentre apparterebbe al socialismo gettarvi luce. Si tratterebbe dunque, in questa visione, di far trionfare il lavoro, concepito come eterno rapporto del lavoratore con la natura, su quelli che parassitano dall'esterno, in quanto proprietari dei mezzi di produzione. Da allora, si è potuto pensare che la collaborazione creata nelle fabbriche costituiva un modello per la società comunista, e che si trattava semplicemente di liberare il lavoro dal suo sfruttamento da parte dei capitalisti.

In una società postcapitalista, il lavoro non sarebbe più la misura della ricchezza sociale, dunque non strutturerebbe più i rapporti sociali. Una tale rivoluzione è effettivamente resa possibile oggi, secondo Postone, con la sostituzione del lavoro umano con le macchine, che fa sì che oramai la ricchezza materiale sia prodotta in piccola parte attraverso il tempo di lavoro diretto. Questo divario sempre più ampio tra produzione di ricchezza materiale e produzione di valore è la causa profonda della crisi del capitalismo. Quest'ultimo diventa semplicemente anacronistico in quanto alla sua base, il lavoro che crea valore, perde la sua importanza. "In altri termini, il superamento del lavoro concreto effettuato dal proletariata" (p. 51) in modo che "il sovraprodotto non è più creato dapprima attraverso il lavoro umano immediato" (p. 67). Per il marxismo tradizionale, al contrario, il lavoro è sempre, in ogni società, il principio che struttura la vita sociale. Nel capitalismo, questo ruolo del lavoro sarebbe occultato, mentre apparterebbe al socialismo gettarvi luce. Si tratterebbe dunque, in questa visione, di far trionfare il lavoro, concepito come eterno rapporto del lavoratore con la natura, su quelli che parassitano dall'esterno, in quanto proprietari dei mezzi di produzione. Da allora, si è potuto pensare che la collaborazione creata nelle fabbriche costituiva un modello per la società comunista, e che si trattava semplicemente di liberare il lavoro dal suo sfruttamento da parte dei capitalisti. Al contrario, Postone afferma che la "teoria dovrà contemporaneamente liberarsi dalle concezioni evoluzioniste della storia e dall'idea secondo la quale la vita sociale degli uomini si fonda su un principio ontologico che 'viene a sé' nel corso dello sviluppo storico: ad esempio, il lavoro nel marxismo tradizionale o l'agire comunicativo nei recenti lavori di Habermas" (p. 39). Non è che nel capitalismo che un solo principio omogeneo - il lavoro, non come insieme di lavori concreti, ma in quanto massa globale di lavoro senza qualità - regge tutta la vita sociale, ponendosi come obiettivo, naturale e eterno. Nelle altre società, le diverse sfere della vita obbediscono a delle logiche differenti, e i rapporti non "possono essere impiegati a partire da un unico principio strutturante e non annettono alcuna logica storica necessaria immanente" (p. 124). Esiste sempre qualche forma di"lavoro" come produzione di ricchezza materiale, ma non è che nel capitalismo che troviamo un lavoro che si basa e di mediatizza esso stesso, costituendo così una forma totale di mediazione sociale. Il problema non è il

Al contrario, Postone afferma che la "teoria dovrà contemporaneamente liberarsi dalle concezioni evoluzioniste della storia e dall'idea secondo la quale la vita sociale degli uomini si fonda su un principio ontologico che 'viene a sé' nel corso dello sviluppo storico: ad esempio, il lavoro nel marxismo tradizionale o l'agire comunicativo nei recenti lavori di Habermas" (p. 39). Non è che nel capitalismo che un solo principio omogeneo - il lavoro, non come insieme di lavori concreti, ma in quanto massa globale di lavoro senza qualità - regge tutta la vita sociale, ponendosi come obiettivo, naturale e eterno. Nelle altre società, le diverse sfere della vita obbediscono a delle logiche differenti, e i rapporti non "possono essere impiegati a partire da un unico principio strutturante e non annettono alcuna logica storica necessaria immanente" (p. 124). Esiste sempre qualche forma di"lavoro" come produzione di ricchezza materiale, ma non è che nel capitalismo che troviamo un lavoro che si basa e di mediatizza esso stesso, costituendo così una forma totale di mediazione sociale. Il problema non è il Nel capitalismo, non sono soltanto il rapporto con la natura, ma anche i rapporti tra gli uomini ad essere mediati attraverso il lavoro; questi due aspetti della vita sociale sono saldati. "

Nel capitalismo, non sono soltanto il rapporto con la natura, ma anche i rapporti tra gli uomini ad essere mediati attraverso il lavoro; questi due aspetti della vita sociale sono saldati. " Il dominio di una classe su un'altra è ancora oggi considerata come il cuore della teoria di Marx dalla maggior parte di coloro che si dicono marxisti, compresi coloro che non attribuiscono più un ruolo predominante agli operai industriali. Secondo Postone, questo dominio è reale, ma non è che un fenomeno superficiale, appartenente alla sfera del mercato e della distribuzione. "Nell'analisi di Marx, il dominio sociale non consiste, al suo livello fondamentale, nel dominio degli uomini sugli altri uomini, ma nel dominio degli uomini da parte di strutture sociali astratte a cui gli stessi uomini danno vita" (p. 53-54). Le forme feticiste non mistificano il lavoro come vera fonte di ogni ricchezza, ma sono delle forme apparenti necessarie di una realtà in cui i rapporti delle persone sono dei rapporti tra cose. Postone torna così su tre concetti del marxismo "critico" (introdotti soprattutto da Georg Lukács in Storia e coscienza di classe, del 1923): la totalità, il soggetto e l'alienazione. La caratteristica del capitalismo, e soltanto di esso, è di avere una sostanza omogenea, una totalità, e cioè il lavoro. Questa totalità è dunque, secondo Postone, da abolire e non da realizzare. Il vero soggetto nel capitalismo non è né l'umanità né il proletariato, ma la forma oggettivata del lavoro: il capitale. Si tratta dunque di superare questo soggetto, e non di farlo trionfare: "L'appello alla piena realizzazione del Soggetto non significa che la piena realizzazione di una forma sociale alienata" (p. 125).

Il dominio di una classe su un'altra è ancora oggi considerata come il cuore della teoria di Marx dalla maggior parte di coloro che si dicono marxisti, compresi coloro che non attribuiscono più un ruolo predominante agli operai industriali. Secondo Postone, questo dominio è reale, ma non è che un fenomeno superficiale, appartenente alla sfera del mercato e della distribuzione. "Nell'analisi di Marx, il dominio sociale non consiste, al suo livello fondamentale, nel dominio degli uomini sugli altri uomini, ma nel dominio degli uomini da parte di strutture sociali astratte a cui gli stessi uomini danno vita" (p. 53-54). Le forme feticiste non mistificano il lavoro come vera fonte di ogni ricchezza, ma sono delle forme apparenti necessarie di una realtà in cui i rapporti delle persone sono dei rapporti tra cose. Postone torna così su tre concetti del marxismo "critico" (introdotti soprattutto da Georg Lukács in Storia e coscienza di classe, del 1923): la totalità, il soggetto e l'alienazione. La caratteristica del capitalismo, e soltanto di esso, è di avere una sostanza omogenea, una totalità, e cioè il lavoro. Questa totalità è dunque, secondo Postone, da abolire e non da realizzare. Il vero soggetto nel capitalismo non è né l'umanità né il proletariato, ma la forma oggettivata del lavoro: il capitale. Si tratta dunque di superare questo soggetto, e non di farlo trionfare: "L'appello alla piena realizzazione del Soggetto non significa che la piena realizzazione di una forma sociale alienata" (p. 125).

/fdata%2F1109728%2Fheader_article_tmpphpawtSMW.jpg)

"Primavera" egiziana...

"Primavera" egiziana...

La differenza tra strutture oggettive e percezione soggettiva diventando così non rappresentabile, si vede sparire allo stesso tempo la capacità di affer

La differenza tra strutture oggettive e percezione soggettiva diventando così non rappresentabile, si vede sparire allo stesso tempo la capacità di affer Benché le teorie postmoderne ricusino ogni determinismo strutturale, le analisi di tendenza e il loro sotto-apparato concettuale si muovono sempre in un contesto determinato da teorie sociologiche che trattano del "cambiamento sociale" in termini di determinismo strutturale. Esplicitamente o implicitamente, le "mode" ideologiche postmoderne presuppongono, anch'esse, una certa visione oggettiva dello sviluppo sociale in rapporto ai tre settori fondamentali della riproduzione sociale (agricoltura, industria, servizi). È il ritratto fantomatico della "terziarizzazione", un tempo tanto vantata, che continua a segnare i discorsi sociologici, anche se i presupposti metodologici delle scienze sociali classiche che hanno fatto nascere al teorema di questa terziarizzazione sono negati. Si critica il metodo, mentre, in fondo, si intasca il risultato.

Benché le teorie postmoderne ricusino ogni determinismo strutturale, le analisi di tendenza e il loro sotto-apparato concettuale si muovono sempre in un contesto determinato da teorie sociologiche che trattano del "cambiamento sociale" in termini di determinismo strutturale. Esplicitamente o implicitamente, le "mode" ideologiche postmoderne presuppongono, anch'esse, una certa visione oggettiva dello sviluppo sociale in rapporto ai tre settori fondamentali della riproduzione sociale (agricoltura, industria, servizi). È il ritratto fantomatico della "terziarizzazione", un tempo tanto vantata, che continua a segnare i discorsi sociologici, anche se i presupposti metodologici delle scienze sociali classiche che hanno fatto nascere al teorema di questa terziarizzazione sono negati. Si critica il metodo, mentre, in fondo, si intasca il risultato. Secondo questa teoria oramai classica, la società passerebbe, nel corso dell'evoluzione storica, dal settore agricolo primario al settore industriale secondario per finire nel settore terziario: quello delle prestazioni di servizi. Si assisterebbe dunque a una ridistribuzione progressiva della forza lavoro "impiegata". Questo processo sarebbe, soprattutto ai suoi inizi, accompagnato da rotture strutturali dolorose, ma finirebbe con l'approdare su una nuova fase di "pieno impiego" e di prosperità eccezionale. Questa teoria socio-economica della terziarizzazione è oggi vecchia di alcuni decenni e si dovrebbe farne il bilancio, il che è impossibile con gli strumenti intellettuali del pensiero postmoderno. Da un punto di vista superficiale, questa tesi della terziarizzazione si è vista confermata dai fatti, ma in un modo del tutto frammentario e in ben altro modo di come non l'avevano lasciato supporre le ipotesi ottimiste di un tempo. Ciò che i fatti non hanno confermato, è la spinta eccezionale in materia d'impiego e di prosperità che ci si aspettava. Al contrario, sembra che la terziarizzazione reale si accompagni ad un processo di restringimento e di crisi economiche in tutto il pianeta.

Secondo questa teoria oramai classica, la società passerebbe, nel corso dell'evoluzione storica, dal settore agricolo primario al settore industriale secondario per finire nel settore terziario: quello delle prestazioni di servizi. Si assisterebbe dunque a una ridistribuzione progressiva della forza lavoro "impiegata". Questo processo sarebbe, soprattutto ai suoi inizi, accompagnato da rotture strutturali dolorose, ma finirebbe con l'approdare su una nuova fase di "pieno impiego" e di prosperità eccezionale. Questa teoria socio-economica della terziarizzazione è oggi vecchia di alcuni decenni e si dovrebbe farne il bilancio, il che è impossibile con gli strumenti intellettuali del pensiero postmoderno. Da un punto di vista superficiale, questa tesi della terziarizzazione si è vista confermata dai fatti, ma in un modo del tutto frammentario e in ben altro modo di come non l'avevano lasciato supporre le ipotesi ottimiste di un tempo. Ciò che i fatti non hanno confermato, è la spinta eccezionale in materia d'impiego e di prosperità che ci si aspettava. Al contrario, sembra che la terziarizzazione reale si accompagni ad un processo di restringimento e di crisi economiche in tutto il pianeta. Contribuisce anche ad oscurare il problema il fatto che il settore terziario, a differenza del settore agricolo e industriale, non può essere definito in modo omogeneo. La categoria di "servizi" può inglobare delle attività estremamente diverse, molto distanti le une dalle altre. Si distinguono due grandi gruppi. Da una parte, dei campi a qualificazione molto elevata, come la medicina, l'insegnamento, la formazione, la scienza, la cultura, ecc. Dall'altra, dei campi particolarmente non qualificati, composti dai domestici e ausiliari mal remunerati nelle imprese di servizio (ristorazione, pulizie, servizi personali, ecc.). Cucinare degli amburger, riempire i sacchi al supermercato, vendere lacci per scarpe per la strada o lavare i parabrezza ai semafori passano come attività del settore terziario come formare dei manager, educare dei bambini o organizzare dei viaggi di studio. La domestica e il custode dei parcheggi appartengono alla stessa categoria del medico e dell'artista.

Contribuisce anche ad oscurare il problema il fatto che il settore terziario, a differenza del settore agricolo e industriale, non può essere definito in modo omogeneo. La categoria di "servizi" può inglobare delle attività estremamente diverse, molto distanti le une dalle altre. Si distinguono due grandi gruppi. Da una parte, dei campi a qualificazione molto elevata, come la medicina, l'insegnamento, la formazione, la scienza, la cultura, ecc. Dall'altra, dei campi particolarmente non qualificati, composti dai domestici e ausiliari mal remunerati nelle imprese di servizio (ristorazione, pulizie, servizi personali, ecc.). Cucinare degli amburger, riempire i sacchi al supermercato, vendere lacci per scarpe per la strada o lavare i parabrezza ai semafori passano come attività del settore terziario come formare dei manager, educare dei bambini o organizzare dei viaggi di studio. La domestica e il custode dei parcheggi appartengono alla stessa categoria del medico e dell'artista.

La ragione irrazionale dell'Aufklärung vuole mettere tutto in luce. Ma questa luce non è soltanto un simbolo appartenente al mondo del pensiero, ha anche un significato socio-economico reale. Ed è proprio ciò che è stato fatale al marxismo e al movimento operaio: essersi sentiti i veri eredi dell'Aufklärung e della sua metafora sociale della luce. L'Internazionale, l'inno del marxismo, racconta del meraviglioso avvenire socialista che "il sole [vi] brillerà sempre". Un caricaturista tedesco ha preso questa frase alla lettera, mostrando "l'impero della libertà" in cui degli uomini sudati alzano la testa verso il sole e sospirano: "Sono tre anni che brilla e non vuole più tramontare".

La ragione irrazionale dell'Aufklärung vuole mettere tutto in luce. Ma questa luce non è soltanto un simbolo appartenente al mondo del pensiero, ha anche un significato socio-economico reale. Ed è proprio ciò che è stato fatale al marxismo e al movimento operaio: essersi sentiti i veri eredi dell'Aufklärung e della sua metafora sociale della luce. L'Internazionale, l'inno del marxismo, racconta del meraviglioso avvenire socialista che "il sole [vi] brillerà sempre". Un caricaturista tedesco ha preso questa frase alla lettera, mostrando "l'impero della libertà" in cui degli uomini sudati alzano la testa verso il sole e sospirano: "Sono tre anni che brilla e non vuole più tramontare". Non è una semplice battuta. In un certo senso, la modernizzazione ha veramente fatto "della notte, il giorno". In Inghilterra che, come si sa, è stata la pioniera dell'industrializzazione, l'illuminazione a gas è stata introdotta all'inizio del XIX secolo per propagarsi in seguito in tutt'Europa. Da qui alla fine di questo stesso secolo, era già stato sostituito dall'elettricità. Si sa da tanto tempo che la confusione tra il giorno e la notte dovuta alla luce fredda dei soli artificiali turba il ritmo biologico degli umani e provoca dei disturbi fisici e psichici. Eppure, ben presto non vi sarà nessun rifugio contro questa violenta illuminazione planetaria.

Non è una semplice battuta. In un certo senso, la modernizzazione ha veramente fatto "della notte, il giorno". In Inghilterra che, come si sa, è stata la pioniera dell'industrializzazione, l'illuminazione a gas è stata introdotta all'inizio del XIX secolo per propagarsi in seguito in tutt'Europa. Da qui alla fine di questo stesso secolo, era già stato sostituito dall'elettricità. Si sa da tanto tempo che la confusione tra il giorno e la notte dovuta alla luce fredda dei soli artificiali turba il ritmo biologico degli umani e provoca dei disturbi fisici e psichici. Eppure, ben presto non vi sarà nessun rifugio contro questa violenta illuminazione planetaria.